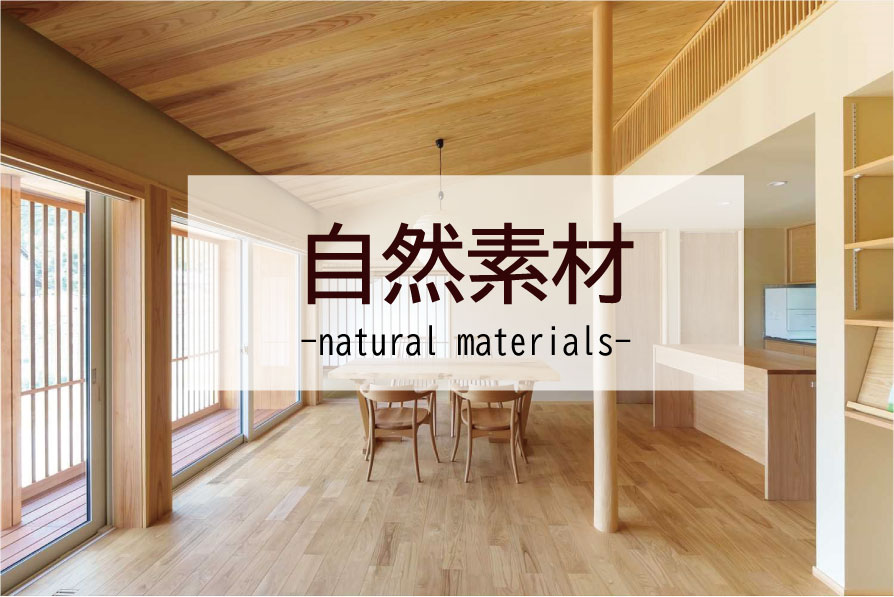

解説|自然素材の家に住む5つの理由【無垢材・珪藻土・焼杉】

「木のぬくもりが好き」「畳の香りにホッとする」——そんな感覚、ありませんか?

日々の暮らしに追われるなかで、本当に心地よい空間とは何かを、ふと考えることはありませんか?

最近の住宅は便利で機能的になった一方で、無機質で画一的な空間に息苦しさを感じる方も増えています。温度はコントロールできても、空気や香り、手ざわりの「やさしさ」はどうでしょうか?

私たちは、広島を拠点に自然素材と職人の手仕事を活かした家づくりを行ってきました。無垢の木、しっくい、畳、焼杉、土壁……素材がもつ本来の力と、その美しさを知っているからこそ伝えられる価値があります。

このブログでは、「五感に響く心地よさ」「時を重ねて育つ愛着」「健康と快適を守る性能」という3つの視点から、自然素材の魅力を丁寧に解説しています。

読んでいただければ、なぜ自然素材が今見直されているのか、自分や家族の暮らしにどう活かせるのか、きっとヒントが見つかるはずです。

自然素材の家は、見えないところで心と体をやさしく包んでくれる。

そんな本質的な豊かさに触れてみませんか?

Contents

1. 五感に響く、自然素材の心地よさ|暮らしの中で感じる「手ざわり」「香り」「ぬくもり」

|無垢の木がつくる「素足のよろこび」

家に帰ってきて、靴下を脱ぎ、無垢の木の床に素足で立ったときのぬくもりとやさしさ。それは、工業製品のフローリングでは決して得られない、自然素材ならではの感覚的な心地よさです。肌に直接触れる「床」は、暮らしの質を左右すると言っても過言ではありません。

無垢材の床は、夏にはさらりと、冬にはほんのりとした暖かさを感じさせてくれます。調湿作用があるため、室内の湿度に応じて空気中の水分を吸ったり吐いたりし、梅雨時でもべたつかず、冬の乾燥もやわらげてくれるのです。これにより、一年を通じて足元が快適で、冷え性の方やお子さまにもやさしい住まい環境が実現します。

また、床の上を歩くときに感じる足裏の感触も、無垢材特有の魅力のひとつです。木の種類によって硬さや色合い、木目の表情が異なり、空間全体の雰囲気や過ごし方にも深く関わってきます。たとえば、杉は柔らかくあたたかみがあり、ナラやクリはほどよい硬さと重厚感をもたらします。

経年とともに色味が深くなり、生活の跡がうっすらと残るのも、無垢材ならではの風合いです。「手をかけるほど、家が育つ」という喜びを、床から日々実感できることでしょう。

暮らしの中心にある「床」を無垢材にすることは、単なるインテリアの選択ではなく、家族の五感と心に寄り添う、大切な価値ある選択です。

|家に帰るたびに癒される「木の香り」

玄関を開けた瞬間にふわっと広がる木の香り。それは、無垢の木で仕上げた空間だけが持つ、特別な空気感です。人工の芳香剤とは違い、自然そのものの香りには、脳や心を癒す力があります。

無垢材には、「フィトンチッド」と呼ばれる揮発性の成分が含まれています。これは樹木が自らを守るために発する天然の成分で、リラックス効果や抗菌・消臭作用があるとされています。森林浴で感じるあの清々しい空気も、フィトンチッドのおかげです。

特に杉やヒノキは香りが強く、「日本人が本能的に落ち着く香り」とも言われています。長時間仕事をして疲れて帰った夜、家の中に広がる木の香りが自然と肩の力を抜いてくれる。そんな癒しのひとときが、毎日の中にあるのです。

また、木の香りは時間とともに徐々にやわらぎますが、完全に消えるわけではありません。住まいに手を加えたり、削ったりすることでまた香りが蘇るのも、無垢材ならではの魅力です。経年とともに変わる香りの表情も、家の一部として楽しめます。

目に見えない「香り」こそ、記憶に残る住まいの印象です。木の香りが満ちる家は、ただの建築ではなく、帰りたくなる居場所となっていくでしょう。

|畳の香りが心を整える、日本の知恵

畳の部屋に入ったときに感じる、すがすがしく、懐かしい香り。それは、イ草から漂う自然の香りです。心がふっと落ち着き、深呼吸したくなる——そんな感覚を覚えるのは、人間の本能が自然と調和した空間に安心感を覚えているからかもしれません。

畳に使われるイ草には、「バニリン」や「フィトンチッド」などの成分が含まれており、リラックス効果や空気清浄作用、消臭効果があることが科学的にも示されています。また、湿度が高ければ水分を吸い、乾燥していれば放出するという自然な調湿機能も備えており、梅雨時でも空間を快適に保ってくれます。

さらに注目したいのは、畳の「肌ざわり」。イ草の表面はしなやかでさらっとしており、素足や寝転んだときの快適さは格別です。小さなお子さまがハイハイする時期や、家族でごろ寝する時間にも安心して使える素材です。

畳は和室に限らず、リビングの一角や寝室に取り入れることで、現代の暮らしに自然と馴染むことができます。デザイン性の高い縁なし畳やカラー畳も登場し、和モダンな空間演出にも最適です。

日本人が長年愛してきた畳は、ただの床材ではなく「暮らしの知恵」。イ草の香りと心地よさに包まれながら、心と身体を整える空間づくりができます。

|しっくい壁のやわらかな質感と光の反射

日本の伝統建築で古くから使われてきた「しっくい」。その魅力は、美しい白さや落ち着いた風合いだけではありません。やわらかな光を受け止め、空間を上品に整える力があるのです。

しっくいは、消石灰を主成分とした自然素材。表面はなめらかでありながら、職人の手仕事によって微妙な凹凸が生まれます。この仕上がりが直射的な反射ではなく、やわらかく拡散した光を室内に届けてくれるため、空間に落ち着きと奥行きをもたらします。

また、しっくいは静かな質感と視覚的な静けさを演出する素材です。多くの人工壁材が「均一さ」を目指す中で、しっくいはむしろ「ムラ」や「揺らぎ」が美しさを生む要素となります。光の当たり方によって表情が変わる壁は、時間の流れを感じさせてくれます。

さらに、しっくいには抗菌性・調湿性・防火性といった高い機能性も備わっています。化学物質を含まず、お子さまやアレルギーをお持ちの方にも安心な内装仕上げ材としても注目されています。

しっくいの壁は、単なる「白」ではありません。光と影、手仕事の痕跡、そして空気感までも映し出すキャンバスのような存在です。時間が経つほどに、その豊かさに気づかされる素材と言えるでしょう。

|音まで心地よくする「自然素材の吸音効果」

住まいの快適さを語るとき、「音」は見落とされがちですが、耳に届く音のやわらかさは、実は暮らしの質に大きな影響を与えています。自然素材を用いた住まいでは、音が反響しすぎず、静かで包まれるような空間をつくることができます。

たとえば、無垢の木の床や天井、珪藻土やしっくいなどの塗り壁は、表面がわずかに凹凸を持っており、音を拡散・吸収してくれます。これにより、足音や話し声、生活音が「やさしく響く」空間となり、家の中でのストレスがぐっと減ります。

特に小さなお子さまがいるご家庭や、在宅ワーク・読書・趣味の時間を大切にされる方にとっては、耳が疲れない静かな住環境は何よりの価値となります。音が反射しすぎる住宅では、知らず知らずのうちに緊張がたまり、疲れやすくなってしまうこともあります。

また、畳や土壁も優れた吸音性を持っています。和室に入るとふっと落ち着いた気持ちになるのは、香りや手触りに加えて、「音の静けさ」が心を包んでくれるからなのです。

自然素材の住まいは、見た目や肌ざわりだけでなく、「聞こえ方」までも丁寧に整えてくれる。五感すべてが心地よさを感じる空間こそ、本当に豊かな暮らしといえるのではないでしょうか。

時を重ねて美しくなる|自然素材の経年変化と、愛着の育ち方

※竣工後6年

|無垢材の床が教えてくれる「家族の時間」

新築時の真新しい無垢の床。それはそれで美しいものですが、10年後、20年後にこそ本当の魅力が現れるのが無垢材の不思議です。時を重ね、暮らしの跡が刻まれることで、木の床は世界に一つだけの表情をまとっていきます。

子どもが小さな足で走り回った跡、家具の跡、小さなキズやへこみ。それらすべてが「思い出」となって床に残るのが無垢材の床です。キズは決して「汚れ」ではなく、家族の歩みが刻まれた証です。

また、日焼けや酸化によって色味が深くなるのも無垢材の魅力です。最初は明るい色だった床が、年月を経て飴色に変化していく姿は、まるで家具や器のように「育てる」感覚に近いものがあります。

さらに、メンテナンスがしやすいのもポイントです。表面を軽くサンディングすれば、浅いキズは簡単に目立たなくなり、再びオイルを塗れば、木が呼吸を取り戻したように美しさがよみがえります。こうした「手入れの楽しさ」も、暮らしに愛着を育む要素です。

家族の時間とともに変化していく床は、単なる仕上げ材ではありません。それは、家族の物語を静かに語りつづけるもう一人の住まい手とも言える存在です。

|焼杉の外壁に見る、風雨に耐える美しさ

古くから日本の民家や蔵に使われてきた「焼杉(やきすぎ)」。表面を焼いて炭化させることで、木そのものの耐久性を引き出す知恵です。現代の家づくりにおいても、その美しさと機能性が再評価されています。

焼杉の外壁は、風雨や紫外線にさらされるほどに味わいを深めていくのが特長です。最初は炭黒色だった表面も、数年たつと灰色へと変化し、まるで墨絵のような表情を見せてくれます。この自然な経年変化こそが、工業製品にはない美しさです。

また、炭化層があることで防腐・防虫性にも優れ、メンテナンス頻度が少なくて済むのも魅力です。定期的な再塗装が必要な塗装壁と比べて、「手をかけすぎない美しさ」を持ち合わせているのが焼杉の良さとも言えるでしょう。

焼き加減や板の幅によって表情が大きく変わるため、和モダンやシンプルな住宅との相性も抜群です。凛とした黒の外観は、周囲の自然とも調和しながら、時間とともに溶け込んでいきます。

「経年で劣化する」のではなく、「経年で美しくなる」。それが焼杉という素材の本質です。家と共に年を重ねる暮らしを、焼杉の外壁がそっと支えてくれます。

|そとん壁が変える、住まいの「表情」

火山灰を主原料とした「そとん壁」は、自然素材ならではの風合いと圧倒的な耐久性を兼ね備えた外壁仕上げ材です。左官職人の手仕事によって仕上げられるその表面には、工業製品にはないゆらぎと温かみが宿ります。

そとん壁の魅力は、年月とともに変わっていく「表情」にあります。光の加減や雨風により、ほんのりと色味が変化し、表面の微妙な陰影がより深みを増していきます。それはまるで、住まいが呼吸し、成熟していくような感覚です。

また、そとん壁は「塗り替えのいらない外壁」とも言われるほどの高い耐久性と防水性を備えています。色あせしにくく、汚れがつきにくいという性能面のメリットもあり、長期的な視点でも非常に優れた素材です。

仕上げのパターンも豊富で、掻き落とし・刷毛引き・引きずりなど、職人の技によって個性的な表情を演出できます。自然素材でありながら、デザイン性の高いファサードを実現できる点も、大きな魅力です。

見た目の美しさ、機能性、そして変化の楽しみ。そとん壁は「素材の個性」と「住まい手の感性」が共鳴する外壁です。永く住み継ぐ家にこそふさわしい、自然の力を宿した壁材[/keikou]だと言えるでしょう。

|薩摩中霧島壁がつくる、自然素材ならではの重厚感

薩摩中霧島壁は、火山灰をベースにした天然素材の塗り壁で、鹿児島のシラス台地の恵みを活かした左官材です。[keikou]深みのある表情と、落ち着いた質感が、上質で重厚な空間をつくり出します。

この素材の魅力は、単なる意匠性にとどまりません。無機質でありながら呼吸する壁として、調湿・消臭・断熱といった機能面でも非常に優秀です。室内の湿度を快適に保ち、においや有害物質も吸着してくれるため、自然と空気がきれいな空間になるのです。

表面はマットで落ち着いた質感があり、光の当たり方によって微妙な陰影を生みます。職人が手で仕上げるため、ひとつとして同じ表情はなく、年月を経るごとにわずかな色の変化や質感の深まりが楽しめます。

また、薩摩中霧島壁は色味のバリエーションが豊富で、和風・和モダン・シンプルな空間にも自然に溶け込みます。壁が主張しすぎず、それでいて奥行きを持たせてくれる、まさに「背景としての美しさ」を持つ素材です。

時間の流れをやわらかく受けとめ、空間に静かな重みを与える。それが薩摩中霧島壁の魅力です。長く住むほどに愛着が深まり、「住まいの格」を静かに引き上げてくれる壁材と言えるでしょう。

|素材との「付き合い方」が暮らしを育てる

自然素材の家は、完成した瞬間がゴールではありません。住まい手が手をかけながら、時間とともに育てていく——それこそが、自然素材の醍醐味です。

たとえば、無垢の床にできたキズも、サンドペーパーで軽くこすれば目立たなくなり、オイルを塗ることでまた艶がよみがえります。焼杉の外壁はメンテナンスの手間が少ないとはいえ、たまの拭き掃除や小さな補修でさらに長持ちします。こうした行為は単なる手入れではなく、素材と対話するような時間でもあります。

また、畳の表替えや塗り壁の補修など、職人の手によって再び美しさを取り戻す過程も含めて、「育てる楽しみ」と言えるでしょう。使い捨てではなく、手をかけながら長く付き合っていく姿勢が、暮らしに深みと誇りをもたらします。

自然素材の家は、時にわがままで、思い通りにいかないこともあります。しかし、だからこそ、手をかけたぶんだけ応えてくれる。その関係性が、家族の暮らしにも愛着や豊かさを育んでくれます。

「手間を惜しまず、暮らしを慈しむ」。そんな価値観を持つ住まいは、単なる箱ではなく、家族の歴史を刻む大切な器となるのです。

暮らしと健康を守る、自然素材のチカラ|調湿・脱臭・空気清浄の機能性

|珪藻土・しっくいの「調湿パワー」

毎日を過ごす住まいの中で、湿度のバランスは快適さと健康に直結します。ジメジメした梅雨、乾燥しやすい冬。そんな気候の変化に左右されにくい住まいをつくるには、調湿性に優れた自然素材の壁が心強い味方になります。

珪藻土やしっくいは、表面に無数の微細な孔(あな)を持ち、空気中の湿気を吸ったり吐いたりする性質があります。室内の湿度が高いときは吸湿し、乾燥すると放湿するというサイクルが自然に行われ、常に快適な空気環境を保つことができるのです。

この調湿効果によって、カビやダニの発生を抑える効果も期待できます。とくに寝室や子ども部屋、洗面室など、湿気がこもりやすい場所では大きな効果を発揮します。家族の健康を守るためにも、呼吸する壁材の選択は非常に重要です。

さらに、しっくいにはアルカリ性の性質があるため、殺菌・抗ウイルス作用も認められています。昔から蔵や寺社仏閣に使われてきたのも、そうした機能性ゆえです。

見た目の美しさだけでなく、目に見えない「空気」を整える力こそが、珪藻土やしっくいの真価。自然素材の壁が、日々の暮らしに静かに寄り添い、快適さを支えてくれます。

|空気をきれいにする「イ草の力」

畳に使われるイ草は、香りや手ざわりの心地よさだけでなく、空気清浄の効果を持つ優れた自然素材です。まるでグリーンのフィルターのように、暮らしの中のさまざまな空気の汚れを和らげてくれます。

イ草の表皮には多くの細かな気孔があり、そこに空気中の有害物質やにおいの成分を吸着する性質があります。特に注目されているのが、ホルムアルデヒドやアンモニア臭などの吸着・分解作用。ペットや靴のにおい、料理後のにおいをやわらげる効果も期待できます。

また、イ草が発する香り成分にはリラックス効果や自律神経を整える作用もあるとされており、畳の部屋にいるだけで自然と心が落ち着くのはそのためです。香りと空気の清浄効果が重なり合い、心身ともに健やかな空間をつくり出してくれます。

加えて、湿度が高いときには余分な湿気を吸い、乾燥しているときには放出してくれる調湿効果もあり、まさに多機能な自然素材といえるでしょう。目に見えない部分で、私たちの暮らしをしっかりと支えてくれています。

見た目だけでなく、空気そのものを整える畳。現代の住まいにこそ、イ草のやさしい力が求められているのではないでしょうか。

|断熱性に優れた「土壁」の本当の実力

昔の日本家屋によく使われていた「土壁」。一見、古風な印象を受けるかもしれませんが、実はこの素材には、現代の住宅にも活かせる高い断熱性能と調湿力が秘められています。

土壁は、土・藁・砂などを混ぜてつくられる自然素材の塗り壁です。その厚みと重さによって、室内の温度変化をゆるやかにする「蓄熱性」を発揮します。たとえば、夏の日中に外からの熱を遮り、夜間にゆっくりと放出。冬は日中に取り込んだ熱を夜まで保ち、夏は涼しく、冬は暖かい住環境を実現します。

また、土そのものが持つ調湿作用によって、室内の湿度が自然にコントロールされます。エアコンや除湿器に頼らなくても、快適な空気が保たれやすく、電気代の削減にもつながるという実用的なメリットもあります。

さらに、土壁は吸音性・遮音性にも優れた素材です。厚みのある壁が音をしっかりと受け止め、静かな空間を演出します。これにより、住まいの中に「やすらぎ」と「落ち着き」が生まれます。

現代の施工技術と組み合わせることで、土壁は「古いもの」ではなく、本質的に豊かな暮らしを支える壁として、今なお高い評価を受けています。自然の力を借りて、快適さと健康を両立する——土壁はそんな理想的な素材の一つです。

|しっくいが防カビ・抗菌にも効く理由

古くから城や蔵、寺社仏閣に使われてきた「しっくい」。その背景には、単なる美しさだけでなく、高い防カビ・抗菌性という実用的な性能が隠されています。

しっくいの主成分である消石灰(水酸化カルシウム)は、強アルカリ性という性質を持っており、カビや細菌、ウイルスが生息しにくい環境を自然に作り出します。そのため、湿気の多い日本の気候において、古くから建物の保存性を高める素材として重宝されてきました。

たとえば、現代の住宅においてもしっくい壁を取り入れることで、カビの発生リスクを抑えたり、空気中の有害物質を吸着・分解したりする効果が期待できます。とくに梅雨や結露が気になる場所では、しっくいの持つ力が本領を発揮します。

さらに、しっくいには調湿性や消臭性もあり、空気環境を清潔に保つ作用が重層的に働きます。これは、化学薬品に頼らずに衛生的な室内環境を保つ方法として、小さなお子さまやペットのいるご家庭でも安心です。

機械や電気に頼らず、素材そのものが「空気を守る壁」になる。しっくいは、見えない部分で私たちの健康を静かに支えてくれる、まさに“呼吸する壁”の代表格と言えるでしょう。

|石の床でつくる「温熱の安定空間」

重厚感と存在感を備えた「石の床」。玄関や土間、テラスなどに使われることの多い素材ですが、見た目の美しさだけでなく、優れた温熱コントロール機能を持つことをご存じでしょうか。

石材は蓄熱性に優れており、熱をじっくりと吸収し、ゆっくり放出するという特性があります。たとえば、冬に太陽の光を取り込んだ床面が、夜になってもほんのり暖かさを保ってくれる。それにより室温の急激な上下を抑え、安定した室内環境を実現します。

また、夏には熱を逃がす性質もあるため、ひんやりとした足ざわりが心地よく、蒸し暑い季節でも涼感を与えてくれます。玄関まわりや犬走り、屋外から屋内へのつながりを意識したデザインにも適しています。

さらに、石はとても丈夫でキズや汚れに強く、メンテナンスが非常にラクな素材でもあります。自然素材でありながら、長期的に美しさと機能性を保ちやすい点も大きな魅力です。

石の床は、「見た目の冷たさ」と「内に秘めたあたたかさ」を併せ持つ素材。自然とつながる空間に、温熱と質感のバランスを与えてくれる存在です。

まとめ|自然素材の家がもたらす、暮らしの豊かさ

自然素材の家づくりは、見た目の美しさだけにとどまりません。五感に心地よく働きかけ、経年とともに味わいを深め、そして人の健康と快適さを支える。それぞれの素材が持つ力は、住まいに奥行きと豊かさをもたらしてくれます。

無垢の木のぬくもり、イ草やしっくいの香り、土や石の質感と調湿性——どれもが「自然の一部を暮らしに取り入れる」という贅沢を叶えてくれる要素です。そしてそれらは、使い捨ての時代において「育てる楽しみ」や「手をかける喜び」を思い出させてくれる存在でもあります。

もちろん、自然素材には人工建材のような“均一さ”や“完璧さ”はありません。キズがついたり、色が変わったりすることもありますが、その変化こそが、暮らしの歴史となり、住まいに物語を刻んでいくのです。

家とは、単なる器ではなく、家族が育ち、思い出が積み重なる場所。だからこそ、そこに使われる素材にも「人に寄り添うやさしさ」や「時とともに生きるしなやかさ」が求められます。

自然素材の魅力は、日々の暮らしのなかで静かに実感されるもの。それは派手さや華やかさではないかもしれませんが、住む人の心に、じんわりと温かく、確かな価値を届けてくれるはずです。