解説|温熱性能とあたたかい家について ~高気密高断熱住宅とは~

「冬の朝、リビングは暖かいのに、脱衣所やトイレに行くと“冷蔵庫みたい”…そんな経験、ありませんか?」

家の中で感じる温度差。実はそれ、慣れてしまっているだけで、あなたの健康や光熱費に大きな影響を与えているかもしれません。

2025年4月からすべての新築住宅で省エネ基準の適合が義務化され、住宅の温熱性能に注目が集まっています。

本記事では、国が示す最新基準や、業界内で信頼されているHEAT20の内容をもとに、快適で省エネ、しかも健康にも良い住まいを実現するための“正しい知識”を解説しています。

断熱・気密・換気の3本柱から、ヒートショックのリスク、窓や断熱材の選び方、メンテナンス性や資産価値の維持まで——

これ1本で、高性能住宅のさわりがわかるまとめになっています。

この記事を読むことで、「暖かさ」=「快適・健康・省エネ・安全」という、これからの家づくりの新常識が手に入ります。

暮らしの質を高めたい方、家族の健康を守りたい方、住宅の性能に不安を感じている方には、ぜひ読んでいただきたい内容です。

家づくりは、見た目だけではなく“目に見えない性能”こそが、本当の暮らしやすさを左右します。

ぜひこの機会に、あなたの理想の住まいに必要な知識を深めてみてください。

・【温熱性能】は快適性・健康・光熱費・資産価値すべてに直結し、これからの住宅選びにおける最重要ポイントである。

・【高断熱・高気密住宅】は、ヒートショックや結露を防ぎ、長く安全で省エネな暮らしを実現するための最適な選択肢である。

・断熱等性能等級やUA値などの数値を確認し、正しい設計・施工・メンテナンスによって性能を最大限に活かすことが、後悔しない家づくりのカギとなる。

Contents

1.|温熱性能とは何か

| 温熱性能の基本的な意味

温熱性能とは、住宅が外気温の影響をどれだけ遮断できるかを示す性能のことで、主に断熱性と気密性によって決まります。太陽光のダイレクトゲインや、暖房、冷房で得た快適な室温を逃がさず、少ないエネルギーで一定の室温を保てることが理想です。

住宅の外皮(壁・天井・床・窓など)を通じて失われる熱を最小限に抑えることで、冬は暖かく、夏は涼しい空間が実現できます。これは快適性の向上だけでなく、光熱費削減や環境負荷の低減にもつながります。

また、近年では「高気密・高断熱住宅」として、温熱性能を重視した住宅が増えており、断熱材の選定や施工精度が住宅全体の性能を左右します。

温熱性能は見た目では判断しにくいため、Q値、UA値、断熱等性能等級といった数値を確認することが重要です。

これらを理解しておくことで、住宅の「本当の住み心地」と「長期的な性能」が見えてきます。

|断熱性能と気密性能の違い

断熱性能は「熱を伝えにくくする性能」、気密性能は「空気の出入りを抑える性能」です。どちらも温熱性能の柱であり、片方だけでは快適な住環境は成立しません。

たとえば、優れた断熱材を使っても、すき間が多い家では外気が侵入し、冷暖房効率が下がります。逆に気密性が高くても断熱材が不十分だと、室温は安定しません。

C値(相当隙間面積)という指標で気密性は評価され、数値が小さいほど優れた高気密住宅とされます。

高気密であることにより、計画換気が可能になり、空気の質が向上するというメリットもあります。

断熱と気密は常にセットで考える必要があり、その両立が住宅の基本性能を支える鍵となります。

|日本における温熱性能の基準と変遷

日本では1980年に初の省エネ基準が制定されて以降、段階的な基準の見直しが行われてきました。1999年の改正では地域区分が導入され、地域ごとの断熱仕様が明確化されました。

2013年には、住宅全体の熱損失量を評価するUA値と、一次エネルギー消費量の基準が導入され、性能評価が数値で行えるようになりました。

一次エネルギー消費量とは、照明や給湯設備、冷暖房器具など、設備機器の性能を考慮した、家全体の省エネ性能をあらわす数値です。

その後、HEAT20などの民間基準が登場し、高性能住宅へのニーズが一層高まる中、ついに2025年4月より省エネ基準が新築住宅に義務化されました。

これにより、「性能の良い家に住む」ことは特別なことではなく、「標準的な選択」へと変化しています。

|HEAT20・省エネ基準とは何か

HEAT20とは、「一般社団法人20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会」によって提唱された、日本の地域別に推奨される断熱性能をまとめた指標です。快適性や健康維持を重視し、断熱性をG1・G2・G3というグレードで示した先進的な民間指針で、高気密・高断熱を進める工務店さんたちに広く使われている指標です。例えば広島市では、地域区分6となり、G2はUA値0.46以下、G3はさらに上の水準で、冷暖房負荷を抑えた快適な住環境を目指しています。

2025年には国の基準にもこれらが反映され、断熱等性能等級6・7が新たに制度化されました。等級6はHEAT20のG2相当、等級7はG3相当に概ね対応しており、今後の住宅性能の指標として重要です。

国の基準とHEAT20が連動することで、住宅選びが数値で比較できる時代になりました。

【断熱性能基準表】

|温熱性能と快適性・健康の関係

温熱性能の高さは、生活の快適性に直結します。寒暖差が少なく、常に室温が安定していることで、リビングでも廊下でも心地よく過ごせるようになります。

加えて、ヒートショックのリスクが減り、血圧の急変による健康事故の予防にもつながります。とくに高齢者のいる家庭では、その重要性は極めて高いといえるでしょう。

また、結露やカビの発生を防ぎ、空気の質を保つ点でも、温熱性能は重要です。

2| 家のあたたかさに影響する要素

|断熱材の種類と効果

住宅の温熱性能を高めるための基本は断熱材の選定です。断熱材は外気温の影響を遮断し、室内温度を一定に保つための不可欠な素材で、種類によって性能や施工方法が異なります。断熱材は素材によって熱伝導率という値が決まっており、それによって同じ断熱性能を発揮するために必要な厚みが変わってきます。ですので、断熱性能を確かめるには、熱伝導率と厚みの両方を考慮する必要があります。

住宅に用いられる断熱材として代表的なのがグラスウールで、コストパフォーマンスに優れ、長年使われてきた定番の素材です。主として大工さんが手仕事で柱の間や天井の上に施工していくため、施工者の施工能力によってその性能をしっかりと発揮できるかどうかが大きく左右されます。

また、ウレタンフォームやポリスチレンフォームといった発泡系断熱材は、機械で壁や天井の面に吹き付けて施工していくため、気密性と断熱性を同時に確保しやすい面がありますが、改修などの際には扱いが難しいという欠点もあります。

近年注目されているのが、セルロースファイバーやウッドファイバーなどの天然素材系断熱材です。前者は新聞紙、後者は樹木のチップを主材とした材料で、壁や天井などにホースで吹き込むことで施工します。調湿性があり、結露を防ぎやすいという特徴がありますが、ややコストが大きくなる傾向があります。

どの断熱材にも一長一短がありますが、性能を発揮させるには適切な設計と施工が必要不可欠です。

|開口部(窓・ドア)の断熱性能

住宅の熱損失の中でも、最も大きいのは窓などの開口部です。特に冬場、室内の熱が窓から逃げる割合は全体の半分以上とされており、断熱材以上に重要視されるポイントです。

昔は単板ガラスという一枚のガラスがはまっているものがほとんどでしたが、ガラスを2枚にし、間の空気層を断熱層として活用する複層ガラスや、近年ではガラスが3枚のトリプルガラスも当たり前に使われるようになりました。また、ガラス表面に薄い金属膜をはったLow-Eガラスを採用することにより、日射熱や放射熱の出入りをコントロールすることができます。窓の設置された方角によって設定することで、夏の日射遮蔽、冬の日射取得など、より細かく室内の快適性を高めることができます。

さらに、サッシの素材選びも重要です。アルミは熱を通しやすい素材のため、樹脂サッシや複合サッシ(アルミ+樹脂)への切り替えが推奨されます。また、さらに高性能な素材として断熱木製サッシの存在があります。実は木材はかなり断熱性の高い物質なのですが、通常の建具屋さんでつくってもらう建具では気密性を担保するのが難しいのです。そこをクリアしたのが断熱木製サッシです。アイランドプロファイルさんがよく知られていますが、お隣の香川県でつくられている「佐藤の窓」がまだ国産でつくられていない高性能なガラスを採用されており、とても優秀です。外側はアルミのパネルで覆われているので雨の心配もなく、内部は木の素材なので、木をふんだんに使った家には相性が抜群です。

玄関ドアもまた、断熱材を内蔵した高断熱仕様の製品が主流になってきており、特に木製の断熱玄関戸が人気です。木の断熱性能+ポリスチレンフォームの断熱材を組み合わせたもので、高い断熱性能を持ち、開き戸ではアルミ製ドアと遜色ない気密性能をもっています。引き戸だとやはり少し気密性能が下がってしまうのですが、荷物を持っているときの出入りのしやすさなど、使いやすさには優れています。どちらも木の温かみのある表情がお家の顔としてとても感じがいいですよね。「家づくり百貨」の工務店さんの間でも、廿日市の「ユダ木工」さんが良く使われています。

窓・ドア・玄関 、開口部全体の性能を上げることで、住宅の温熱性能は飛躍的に向上します。

|気密性とすき間風の影響

気密性は、住宅の中で空気の出入りをどれだけ抑えられるかを示す性能であり、室内の温度や空気の質に直結します。気密性が低い住宅では、冷たいすき間風が入り込み、断熱効果が大きく損なわれます。おじいちゃん家おばあちゃん家など、田舎の古いお家で、冬場すき間風で寒い思いをした経験が誰しもあるのではないでしょうか。まさにこれが気密性の低さの現実です。

気密性能を数値で示すのがC値(相当隙間面積)で、値が小さいほどすき間が少なく高性能とされます。

気密性が高いことで、暖房効率が向上し、外の騒音・粉じん・花粉の侵入も防げます。

また、計画換気が正しく機能するためには、高い気密性が前提となります。気密性が低いと、意図しない空気の流れが生じてしまい、計画通りにきれいな空気が家全体に行きわたらないことになってしまいます。

見た目では判断できない性能だからこそ、気密測定を実施するなど、性能を確認している住宅会社を選ぶことが重要です。

|換気システムとの関係

換気は、空気の清浄だけでなく、湿度・温度管理にも大きく影響する重要な要素です。24時間換気が義務化された現代住宅では、換気計画と気密性能のバランスが不可欠です。

最も効果的なのは第1種換気で、機械で吸排気を制御し、フィルターを通して外気をきれいにして取り込むシステムです。

特に熱交換型の換気システムは、室温を保ちながら換気ができるため、断熱・省エネと非常に相性が良いとされています。

ただし、設計やダクトの取り回しが不適切だと、換気効率が落ちてしまうため、注意が必要です。

快適な空気環境は、温熱性能と並んで現代の住宅における必須条件です。

|冬場の室温とヒートショック対策

ヒートショックとは、急激な温度変化によって血圧や心拍数が急変し、脳卒中や心筋梗塞を引き起こす現象です。とくに浴室・脱衣所・トイレでの事故が多く、高齢者にとっては命に関わるリスクです。

このリスクを下げるためには、住宅内の温度差を極力なくすことが重要です。

間取りの工夫や、全館空調や床下エアコンなどの採用によって、家全体を均一に暖める工夫が効果的です。

また、断熱性・気密性が高いことで、こうした設備の効果がより発揮され、光熱費も抑えられます。

快適性と健康の両方を守るためにも、住宅の温熱設計は命に直結する要素であると認識すべきです。

3. 高断熱・高気密住宅のメリットと注意点

|快適な住環境と温度の安定性

高断熱・高気密住宅の最大の魅力は、室温が年間を通じて安定している点です。冬は暖かく、夏は涼しく、季節を問わず快適に過ごせる環境を実現します。

断熱と気密が両立することで、外気の影響を受けにくくなり、ヒーターやエアコンの稼働時間が短縮され、ストレスのない室内空間が生まれます。

また、部屋ごとの温度差が少ないことは、安全性にも直結します。廊下や脱衣所が寒いといった状況がなくなり、特に高齢者や小さなお子様にとって大きな安心材料となります。

少ないエネルギーで快適な温熱環境を維持できることは、健康的な生活リズムの確保にも貢献します。

快適性は「贅沢」ではなく、家の基本性能として求められる時代になっています。

|エネルギーコストの削減

高断熱・高気密住宅は、光熱費の大幅削減を実現します。少ない暖房・冷房で快適な温度が保てるため、エアコンの使用頻度が下がり、電気代も抑えられます。

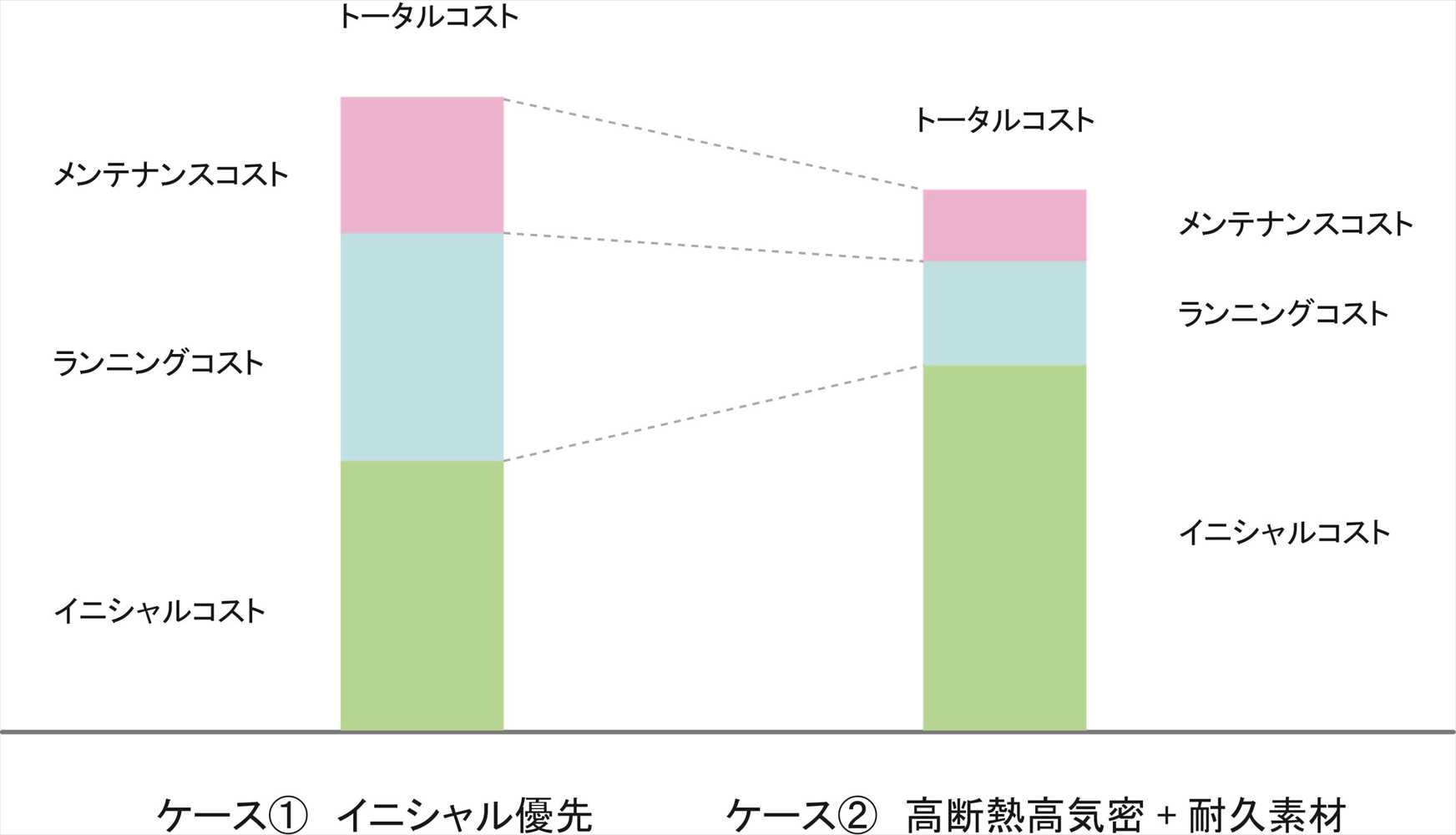

初期費用はやや高めですが、長期的に見ると大幅なランニングコスト削減となり、投資効果の高い住まいとなります。

また、太陽光発電や蓄電池を併用することで、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギーハウス)の実現も可能になり、エネルギーの自給自足を目指すこともできます。

省エネだけでなく、環境配慮型の暮らしとしても注目される選択肢です。

エネルギー効率の良い家は、未来のスタンダードです。

【温熱性能によるコストの関係イメージ】

|健康への好影響と住宅内の安全性

健康を守る家という視点から見ても、高断熱・高気密住宅の効果は絶大です。室温が安定することで、体への負担が軽減され、特に高齢者や子どもへの健康リスクが低くなります。

ヒートショックなどの温度差による事故の予防、アレルギーや喘息の軽減にもつながります。

また、結露やカビの発生を抑えられるため、建物自体の寿命が延び、室内の衛生環境も向上します。

住宅性能の高さは、医療費の削減や生活の質の向上にも寄与する大切な要素です。

家族の健康と快適な暮らしを両立できる、まさに“暮らしのインフラ”とも言える住まいです。

|誤解されやすい高気密住宅のリスク

高気密住宅には「息苦しい」「換気ができない」といった誤解がつきまといますが、これは正しくありません。気密性が高いからこそ、計画的な換気が効果的に働くのです。

反対に、気密性が低い家では空気の流れが不安定になり、適切な換気ができません。

また、気密性と換気設計が両立していないと、カビや湿気の原因になることもあるため、換気設備の選定とメンテナンスが非常に重要です。

リスクは施工と管理で回避できるものであり、性能の本質を理解することが大切です。

信頼できる施工者との出会いが、安心の家づくりの第一歩です。

|長期的な価値とメンテナンスの考え方

高断熱・高気密住宅は、長期的な資産価値を維持しやすいという点でも注目されています。性能が数値化されているため、中古市場でも評価されやすくなってきました。

また、結露や劣化が起きにくいため、修繕コストも抑えられ、維持管理が容易になります。

もちろん定期的な点検や換気システムの清掃など、日常の中でのメンテナンスは必要ですが、それも性能を活かすための一部と考えましょう。

BELS認証や長期優良住宅の取得など、性能を証明できる仕組み[/keikou]も活用すれば、将来の売却や相続にも有利に働きます。

高性能住宅は、「建てて終わり」ではなく「価値を育てる」住まいです。

まとめ

この記事では、温熱性能の重要性について断熱・気密・換気・健康・資産価値という多角的な視点から解説してきました。2025年からすべての新築住宅に省エネ基準が義務化された今、住宅性能の正しい理解は欠かせません。

快適な室温、省エネ、健康、安全、そして将来の価値——これらを実現するためには、住宅の温熱性能にしっかりと目を向けることが求められます。

UA値やC値など、数値で見える家づくりが、これからのスタンダードです。

家族が長く安心して暮らすために、快適性・経済性・持続可能性を兼ね備えた家を選びましょう。温熱性能の高さは、未来の暮らしへの投資です。